特集

特集

身についた専門性があるし、人生計画もあるし、若い頃のように大胆なキャリア選択が難しくなってきた……。何を意識して転職を考えたらいい?ミドル世代のキャリアとお金の悩みに、それぞれの専門家が答えます。

第3回は人手不足で売り手市場が続いている建築業界編。年収大幅アップと働きやすさの改善を同時に叶えられる求人も多数あり、転職者の中には「こんなに上手くいくと思わなかった」と驚く人も。

建築エネルギー業界の専門技術職に特化した人材紹介を手がけるライズ&カンパニー丹野堅一郎さんと、さまざまな年齢・職業の方のお金についての相談に応じてきたファイナンシャルプランナーの横田健一さんにお話を聞きました。

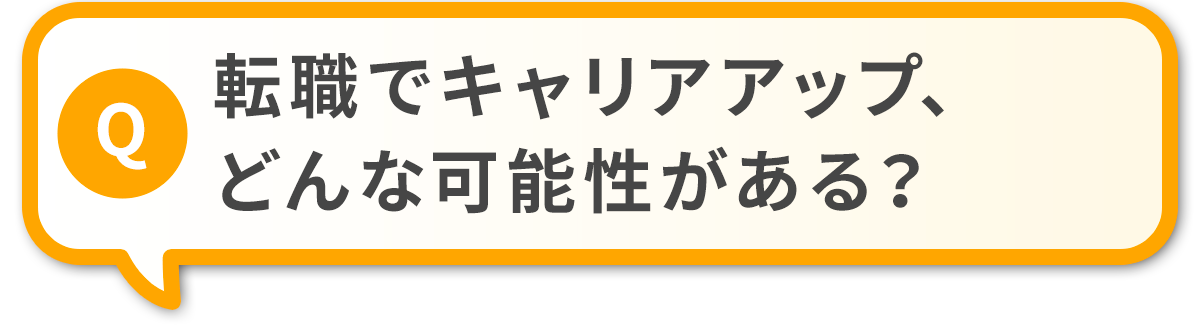

ライズ&カンパニー丹野堅一郎(以下、丹野):現在の建設技術者の転職マーケットは、超売り手市場です。背景には、慢性的な人手不足があります。厚生労働省から直近で発表されている有効求人倍率は、全業界平均で1.3倍となっているのに対し、建設技術者に絞ると6倍を超えています。

建設業界の企業側からすると、現場にはその規模により、監理技術者のような有資格者を配置することが義務付けられているため、有資格者を採用して増員できないと、新たな案件の受注ができない場合があります。逆に言うと、採用さえできれば売り上げを伸ばす余地がある。こうした観点から、各社で建設技術者の争奪戦が始まっていると言っても過言ではありません。

また、いわゆる上流工程、発注者の仕事は人気が高く、これまでは30代までの転職が主でした。この数年で人手不足がさらに強まり、視点を変えることで40代でも正社員転職できる例が生まれています。同じ業界でのステップアップだけでなく、エネルギー関連を含め、多岐にわたる業界への転職のチャンスも増えています。

当社が独自に入手したデータでは、建設技術者が転職する理由はダントツで年収、次にワークライフバランス。年収アップとワークライフバランスのどちらかではなく、両方が実現できる選択肢が増えていることはぜひ知ってほしいです。

株式会社ライズ&カンパニー

丹野堅一郎 代表取締役

建設技術者求人数No.1の某上場人材紹介会社にて、事業責任者とエグゼクティブサーチの立ち上げの責任者を歴任し、その後独立。社会インフラを軸に、建設×世界規模で需要が拡大する再生可能エネルギー業界のハイクラス専門職に特化した人材紹介事業を展開している。「HeadHunter of the Year2024」の建設・不動産部門VP、「GOOD AGENT RANKING」建設・不動産部門第3位ほか、各種MVPなど、個人・自社アワード受賞歴多数。

——企業間の競争が激しいのは、求職者側にはありがたい状況ですね。

丹野:私も日々、企業の人事責任者や経営層の方々と接しているのですが、採用戦略としていくつか動きが見られるようになっています。1点目が、シニアや外国人の活用です。今は50代以降、60歳前後までを正社員の対象とした求人も豊富にあります。

2点目が賃上げです。厚労省から昨年度の春闘における賃上げ率が公開されていますが、全体で約5%のところ、建設業界に限ると約6%と上昇率が高い。そのため、転職することで年収を上げやすくなっています。

3点目が、働きやすい環境の整備と、政府が推奨するDXやICT技術活用による生産性の向上です。時間外労働の上限規制が厳しくなり、物流業界にも大きな打撃を与えている「2024年問題」の影響は建設業界にも大きな影響を与えています。

休日の取得や残業時間の抑制など、各企業で労働環境の改善とテクノロジー活用による生産性の向上などが着実に進み、働きやすい環境になりつつあります。「入社後に資格取得を支援する」「転職回数は問わない」などの入社時の条件緩和を掲げている企業もありますね。

結論を言うと、建設技術者に関しては、かなりの確率で希望条件を叶えられる転職マーケットになっています。当社でも、すべての希望を叶えられる会社のみを厳選してご紹介したうえで、複数の内定を獲得される転職志望者の方も。「こんなに上手くいくと思いませんでした」と驚かれる方もいらっしゃるくらいで、それぐらいマーケットは好環境ですね。この状況は今後も続くと考えています。

施工管理の資格も、建築施工管理技士、土木施工管理技士など、業界によってそれぞれあるのですが、1級を取得していると非常に転職に有利です。30代前半までの方は、2級までは取得しておくことをおすすめします。

——丹野さんが転職サポートをしてきたのは施工管理のキャリアの方が多いとのことですが、建設業界全体で見ると、他にもさまざまな選択肢があるかと思います。いわゆる給与所得を得る以外の道を選ぶ時は、どういったポイントに気をつけたらよいでしょうか。

ファイナンシャルプランナー横田健一(以下、横田):建築士の方が事務所を開業したり、業界特化の小規模なコンサルティングファームを立ち上げたりと、独立のかたちはいろいろありますよね。

過去の記事(「管理職にはなりたくない」はわがまま?キャリアのプロ&お金のプロに聞く“30代の選択”)でもお答えしましたが、働き方の自由度が高くなる代わりに、福利厚生や退職給付制度など、会社から保障されていた部分は弱くなるのも事実です。自分の求める働き方を志向することはひとつの考え方だと思いますが、一方でそういった経済面のリスクについてもトータルで考える必要があると思いますね。

横田 健一

ファイナンシャルプランナー

株式会社ウェルスペント 代表取締役

野村證券株式会社にてデリバティブ商品の開発やトレーディング、フィンテックの企画・調査などを経験後、2018年に独立。FPとして家計相談やライフプランシミュレーションの実績多数。

「フツーの人にフツーの資産形成を!」というコンセプトで情報サイト「資産形成ハンドブック」を運営。2023年6月、初の著書『新しいNISA かんたん最強のお金づくり』(河出書房新社)を発売。「ファイナンシャル・ウェルビーイング検定」監修。

丹野:まったく問題ないですね。むしろ、転職経験がないことが有利に働くことが多いです。建設技術者は、転職を重ねている方も多く、逆にひとつの会社で長く仕事をしてきたということは、経験をしっかり積んでいると捉えられます。

通常では書類選考がNGになるような会社でも、我々のような人材紹介会社を経由していただければ、そのNGをひっくり返してご縁を結べる可能性も十分にあります。

私自身の肌感でも、10年ほど前は、50代の求人は契約社員ばかりでした。それが現在は、50代向けの求人の大半が正社員採用になっています。特に中小企業では、50代半ばから60歳前後までも正社員として採用する会社も現れています。

60代は企業規模を問わず年収がダウンする傾向がありますが、近年は逆に成果次第で昇給可能な企業も増えています。70代まで年収の心配なく働くことができる会社もありますよ。

──横田さんには、もう少しマクロな視点からうかがえますか。50代という時期は、人生全体のマネープラン、収支設計で言うとどんなフェーズなのでしょうか。

横田:家族構成などはそれぞれのケースがあると思いますが、お子さんがいらっしゃる場合は高校生や大学生に……というタイミングでしょうか。お子さんや家族にまつわるライフイベントに備えてどれくらいお金が準備できているか、今後の収入でまかなっていけるかどうか、その先の5年や10年という時間軸をもとに事前に確認しておくことが大切です。

例えばお子さんが私立の高校や大学に通うケース、高校生や大学生のお子さんが2人、3人といるケースなど、さまざまに考えられますが、教育費だけで年間200万円、300万円とかかることもあります。

30代後半~40代前半など、お子さんがまだ小さくて教育費が少なく済むタイミングでお金を貯めておくことも大切ですね。建設業界は年収アップ転職ができる可能性が高いということで心配は少ないかもしれませんが、状況によっては貯金とその先の収入見込みをふまえ、教育プランを調整する必要もあるかもしれないので、長期的に計画していくことが大切です。

丹野:まずは年齢相応の技術や能力、役職など着実に経験を重ねていただくことです。年収を上げるということだけに着目するのであれば、相談者さんの現在の環境にもよるのですが、基本的には利益率が高い工種や受注金額の高い工事を多く経験していると、転職市場での年収を上げやすいと言えます。利益率が高い工種や、大規模な工事を事業のメインとしている会社は、年収水準も高い傾向にあり、その上位企業に転職できる可能性があるからです。

——なるほど。年収水準の高い会社が求めるスキルや経験があると有利、と。

丹野:そうです。例えばですが、木造の個人住宅よりも大規模なRC造(鉄筋コンクリート造)やSRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)、改修工事よりも新築工事、土木工事では高速道路の工事、といった経験ですかね。今の会社でそういった転職時にアピールしやすい工種の工事経験が得られるのであれば、異動希望を出すなどして、積極的に経験を積んでおくことをおすすめします。

横田:いい意味で戦略的にキャリアをつくるのは大切ですよね。丹野さんのお話を聞いて、自分も資格を生かして働いている身として「かけ算」が大切なのかなと思いました。これは建設業界に限らないことですよね。ベースとなる資格や経験をかけ算していくことでユニークなスキルセットをつくっていくことができる。

私は今、ファイナンシャルプランナー(FP)として仕事をしていますが、同じように証券会社から独立した人は、一般的にはIFA(金融商品仲介業者)という金融商品の仲介料を主な収入源として仕事をする人が多いんです。

私のように金融商品を直接扱わないFPとして仕事をする人は少数派で、それが逆にユニークなポジションを築くことができていると感じています。これもひとつのかけ算かと思いますが、資格と経験、そして年齢など、自分のもつアセットをかけ合わせることで、独自の強みになるのかもしれませんね。

丹野:これにはいろいろな考え方がありますね。まず、建設会社の方はすでにご存じのことと思いますが、出張の多い働き方の場合、住宅補助の負担があるのが通常です。そして単身赴任となった場合には、赴任先から自宅に帰る帰省手当が月1~4回出る会社もあります。つまり、別途の金銭的な負担がないわけです。

であれば、マイホームを先に購入された方が、長期的な資産形成としてはメリットがあるように個人的には思うのですが……このあたり、横田さん、いかがでしょう?

横田:おっしゃる通りだと思います。住宅購入の補助や単身赴任手当を会社から受ける。それはそれで会社員のメリットをフル活用できる方法だと思います。

転勤がある仕事の場合、例えばお子さんが学校に通う都合で単身赴任する前提であれば、ご家族は同じ場所に住み続けるわけですよね。そうなると、自宅を購入する選択肢も有力になりますね。

丹野:一方で、「出張の多い環境にストレスを感じている」という相談者の方のお話ですが、結論として、転職によって即出張のない働き方を実現することは可能です。

とはいえ、特に大手ゼネコンになると、施工管理の場合、出張ありきの働き方が一般的になっているのも事実です。就業する地域を限定するエリア職の求人を設ける会社も増えてはいますが、そもそもの採用実績が少なかったり、エリア職の範囲が広く、エリア内での転勤や出張は定期的に発生したりということもあります。そのあたり、転職を検討する際には注意が必要ですね。

横田:賃貸か? 購入か? というテーマはさまざまな論点があり、なかなか一概には言えないものです。住宅購入に関しても状況の変化は激しく、最近では日銀が金利を上げる動きを見せ、住宅ローンへの大きな影響が見込まれています。

マイホームの購入に際しては金額も大きく、悩まれることも多いのは当然かと思います。FPをはじめお金の専門家たちは一口に言ってもそれぞれに強みとする専門性があるので、ニーズに合う方にご相談いただくのもおすすめです。

丹野:同業界の転職でも労働環境の改善は可能ですし、異業界への転職によって改善することももちろん可能です。

一方、国土交通省の昨年度の調査によると、施工管理の実態として、公共工事で4週8休(4週間で8日の休日)を取れているのが約25%、民間工事では10%未満という結果になっています。

建設業界ではこれまで、6休(4週間の中で6日の休日を取得する変形週休制の働き方)以下の働き方が常態化している企業も少なくありませんでした。それが2024年の法改正適用を機に、上場企業を中心にコンプライアンス意識が高まり、是正に向けて取り組みが進んでいます。特に国や自治体が主導する公共工事ではその傾向が顕著です。しかし民間工事では、採算重視の視点から、工期遵守への要請が強く、改善が思うように進んでいない企業もあるのが現状です。今後さらなる法改正が必要になるのではと考えています。

チェックすべきポイントという観点で言うと、実はこの休みの取得状況については、転職にあたって正確な情報を得るのは意外に難しいという問題があります。求人票上は「完全週休2日」と記載があり、面接で人事担当者もそうおっしゃっていたとしても、実情が乖離している会社は残念ながらあります。

例えば、天候の影響で数日間工事が中断してしまった。その後、工期に間に合わせるために残業せざるをえないが、会社からは昨年の法改正適用から一段と残業抑制の要請が強まっている……。そうなると、現場サイドとしては、サービス残業が常態化してしまう。人事側から見ると正確な勤怠状況がわからないということが往々にしてあるようです。

それをふまえて求職者の方にアドバイスさせていただくのであれば、人事担当者以外の、現場で仕事をしている責任者に話を聞くことをおすすめします。面接で同席されていたら、直接その方に尋ねてみると、実態と大きく乖離のない情報を手に入れられる可能性が高いでしょう。

加えて、転職サイトを通して特定の領域に強い人材エージェントに相談するのもおすすめです。各社の人事だけでなく、現場の責任者や経営者からも生の情報をキャッチアップしているエージェントですね。我々が求職者のみなさんに提供できる最も大きな価値はそこだと考えています。

例えばですが、「求人情報には年間休日120日、残業時間は月平均30時間と書いてあるが、実際は週休2日となることは少なく、平均4週7休程度。残業時間は平均月60時間程度で、繁忙期には80時間を超えるようだ」などと踏み込んで話せるエージェントを選んでいただくとよいでしょう。

──労働環境のチェックという観点で、横田さんからアドバイスはありますか。

横田:3人目の質問者の方も実践されていましたが、時給を計算してみるのはひとつの手かもしれません。例えば週休2日で仕事をすると、年間で働く日数はおよそ250営業日、約2000時間になります。

この時間で年収を割ってみると、800万円であれば時給4000円になります。これは計算を簡略化しているので、実際の労働時間は2200時間、2400時間というケースもあるでしょうし、年収も手取りだと、約2割減の金額で計算が必要になります。

一旦ざっくりとこのような考え方で計算してみると、年収800万円で休みが週1日よりも、年収700万円で週2日休めるほうが時給は高いことがわかります。1日増えた休みを使えば、資格を取ったりスキルアップしたりして、さらなる年収アップ、年収1000万円を目指せるかもしれません。

シンプルな方法ですが、ご自身の実際の労働時間、そして年収をもとに時給を計算するのは、今後のキャリアを考えるうえでも有効な方法ですね。

(構成:加藤智朗、編集:山崎春奈、撮影:工藤朋子)