特集

特集

この記事のポイント

転職しても雇用保険の加入期間はリセットされず、前職や前々職の加入期間も合算されます。ただし、空白期間が1年を超えると、その前の期間は算定対象外となります。

失業保険を受給するためには、ハローワークで求職の申し込みをし、働く意思があり就職活動をしていることが必要です。さらに、自己都合退職の場合は離職前2年間に12か月以上、会社都合退職の場合は6か月以上の雇用保険加入期間が必要です。

失業保険の受給手続きには、雇用保険被保険者離職票やマイナンバー確認書類などが必要です。また、失業認定は4週間に1度行われ、自己都合退職の場合は給付制限期間があるため、給付金が振り込まれるまでに時間がかかります。

雇用保険の基本手当である「失業保険(失業手当)」を受給するためには、加入期間の要件を満たす必要があります。雇用保険は転職の度に加入手続きがあるので、転職すると加入期間がリセットされるのではないかと不安に思う人は多いでしょう。

本記事では、失業保険(失業手当)の受給条件や、加入期間の考え方について解説します。

Contents

結論からいうと、雇用保険の加入期間は、転職してもリセットされません。前職や、前々職などで加入していた期間についても、合算して考えます。

ただし、空白期間が1年を超えると、その前の期間は算定期間の対象外となります。 しかし、転職活動にかかる期間は平均3か月程度といわれているので、退職後に転職活動を始めた場合でも、平均的な転職であればリセットされる可能性は低いといえるでしょう。

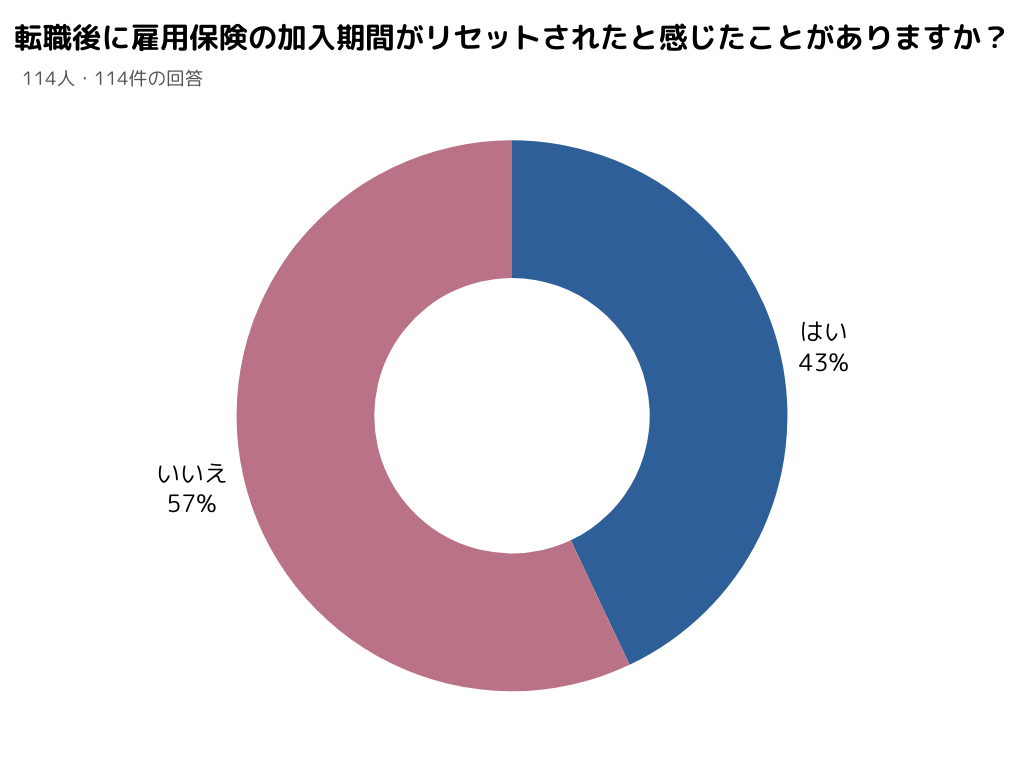

年収600万円以上のミドル・ハイクラス向けのダイレクトリクルーティングサービスである「マイナビスカウティング」を利用している方へ行ったアンケート調査によると、43%の回答者が転職後に雇用保険の加入期間がリセットされたと感じています。しかし、実際には雇用保険の加入期間は転職してもリセットされません。前職や前々職での加入期間も合算されるため、転職後も安心して雇用保険を利用することができます。

雇用保険の加入期間は転職前・転職後で合算されますが、失業手当(失業保険)を受給するとリセットされます。

受給前の加入期間は含まず、その後就職して再び雇用保険に加入してからの期間が算定対象となります。また、再就職手当を受給した場合も同様です。

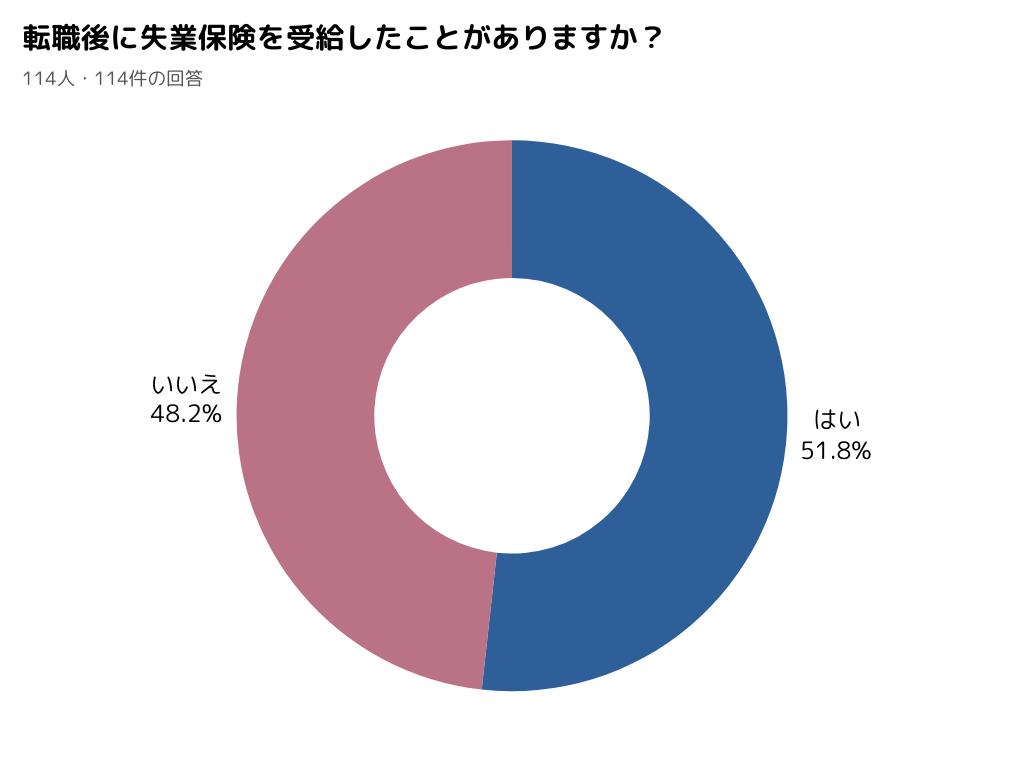

アンケート結果によると、51.8%の回答者が転職後に失業保険を受給した経験があります。これは、転職後に一時的に失業状態になることが一般的であり、失業保険が重要なセーフティネットとして機能していることを示しています。

失業保険(失業手当)を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。

・ハローワークで求職の申し込みをしていること

・働く意思があり、就職活動はしているが、職が見つからない状態にあること

また、上記に加えて、雇用保険の加入期間の要件を満たさなければなりません。加入期間の要件は、退職理由が自己都合退職と会社都合退職のどちらに当てはまるのかによって異なります。

自己都合退職の場合、離職前2年間に雇用保険の加入期間が12か月以上あることが条件です。

職場への不満や結婚・出産などのライフイベントに伴う退職、懲戒解雇などは自己都合退職に該当します。

会社都合で退職した人は特定受給資格者に該当し、失業保険の受給に必要な加入期間が通常の半分(6か月以上)になります。また、特定理由離職者に該当する場合も同様です。特定受給資格者や特定理由離職者として認められるケースとしては、以下のようなものがあります。

| 特定受給資格者 | 特定理由離職者 |

| ・倒産により退職した場合 ・事業所の移転により通勤が困難になった場合 ・解雇により退職した場合(本人の重大な過失による解雇を除く) ・労働契約締結のときに提示された労働条件と、実態が著しく異なることにより退職した場合 など | ・有期労働契約の期間が満了し、更新がないことにより退職した人(本人が更新を希望していた場合) ・疾病や負傷などにより退職した場合 ・妊娠や出産、育児などにより退職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた場合 など |

※参考:事業主及び被保険者・離職者の皆さまへ 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準|厚生労働省

ここからは、失業保険(失業手当)について知っておきたい基礎知識を解説します。

失業保険(失業手当)を受給するためには、失業状態にあると認められなければなりません。この失業認定は申請時だけでなく、原則として4週間に1度、繰り返し行われます。

受給者は指定された日にハローワークに行き、求職活動の状況などを報告する必要があります。

自己都合退職の場合は給付制限期間があり、この期間を過ぎるまでは給付金が支給されません。

一方、会社都合退職はこの給付制限期間がないため、自己都合退職よりもスムーズに給付金を受け取れます。ただし、実際に給付金が振り込まれるタイミングは、申請から1か月程度が過ぎてからです。

また、自己都合退職と会社都合退職では、給付日数も異なります。

失業保険(失業手当)の受給手続きをするためには、以下の書類が必要です。

・雇用保険被保険者離職票

・マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードや通知カードなど)

・本人確認書類

・写真

・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

雇用保険被保険者離職票とは、離職したことを公的に証明する書類です。離職者本人ではなく、企業がハローワークに発行を申請します。

通常はハローワークから企業へ交付され、企業が離職者のもとへ離職票を送付します。

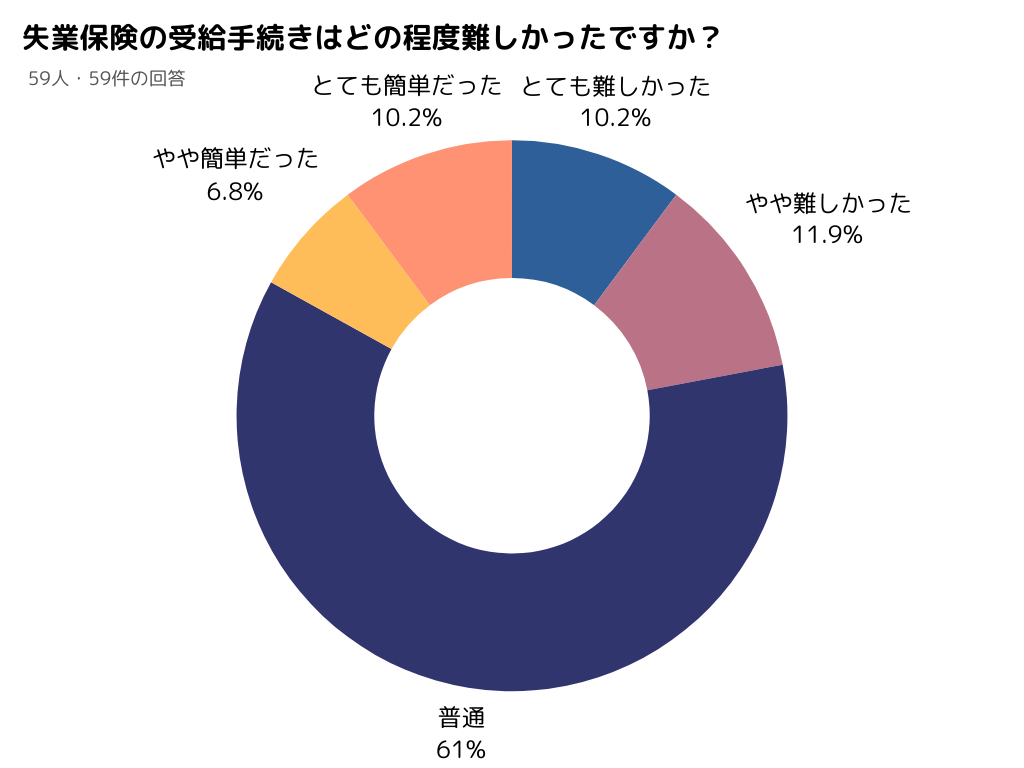

アンケート結果では、61%の回答者が失業保険の受給手続きを「普通」と感じています。一方で、「とても難しかった」または「やや難しかった」と感じた人も22.1%存在します。手続きの難易度は個人差がありますが、基本的な手続きを理解しておくことが重要です。

失業保険(失業手当)を受給するまでのおおまかな流れは、以下の通りです。

通常、退職から2週間程度で、企業から離職票が送られてきます。

時間がかかるケースもあるので、早めに手続きを依頼すると安心です。

離職票を受け取ったら、そのほかの必要書類と一緒にハローワークに提出しましょう。ハローワークでは、求職の申し込みと、失業保険(失業手当)の受給手続きをします。

受給資格があることが確認されたら、初回説明会について案内されます。

初回説明会までには、7日間の待機期間があります。

この待機期間中に失業状態を確認されるため、パートであっても働くことはできません。

待機期間のあと、受給者に向けた説明会が開催されます。

説明会では、失業保険(失業手当)の受給やハローワークの利用方法などについて説明を受けます。

「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配布されるので、ハローワークに提出して失業認定を受けましょう。

自己都合退職の場合は、待機期間満了後の翌日から2か月(または3か月)の給付制限期間を過ぎてから給付金が振り込まれます。

アンケート結果から、転職を考えている人に対する主なアドバイスとして以下の点が挙げられました。

転職前に失業保険の受給資格を確認する(24.8%)

転職前に失業保険の受給資格を確認する(24.8%)

転職後の雇用保険手続きを早めに行う(23%)

転職後の雇用保険手続きを早めに行う(23%)

必要な書類を揃えておく(23%)

必要な書類を揃えておく(23%)

転職先の雇用保険加入状況を確認する(19.5%)

転職先の雇用保険加入状況を確認する(19.5%)

転職先の雇用保険制度について詳しく調べる(9.7%)

転職先の雇用保険制度について詳しく調べる(9.7%)

次に、雇用期間の加入期間に関する注意点を紹介します。

雇用保険の加入期間は、離職日から遡って1か月ごとの期間に、「賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月」または「賃金支払いの基礎となる労働時間数が80時間以上ある月」が対象です。それ以外の期間は、算定対象とはならないので注意しましょう。

加入期間に含まれる月数は、離職票で確認できます。例として、離職票の算定対象期間部分を簡略化して紹介しましょう。

| 被保険者期間算定対象期間 | 賃金支払基礎日数 |

| 3月20日〜離職日 | 22日 |

| 2月20日〜3月19日 | 22日 |

| 1月20日〜2月19日 | 22日 |

| 12月20日〜1月19日 | 9日 |

上記の場合、12月20日〜1月19日は算定対象期間に含まれないことになります。

最後は、失業保険(失業手当)の受給に関するよくあるトラブルと、対処法について解説します。

退職者が離職票の交付を希望した場合、企業には対応する義務があります。

通常は2週間程度で届きますが、企業の手続きが終わっていても、ハローワークでの処理が進んでおらず、発行が遅れている可能性も考えられます。

3週間〜1か月ほど経過しても届かない場合は、前職の会社に手続き状況を確認しましょう。万が一、企業が取り合ってくれない場合は、ハローワークに相談します。

なお、2025年1月からは、離職票をマイナポータルで受け取ることも可能です。ただし、マイナポータルで受け取るための条件を全て満たしている必要があります。詳しくは厚生労働省の資料で確認しましょう。

※参考:被保険者の皆さまへ 2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!

離職票の再発行は、退職者が自分で申請できます。申請方法は、以下の3つです。

・郵送申請

・e-Govを用いた電子申請

・ハローワークでの窓口申請

窓口申請なら当日再発行してもらえる可能性もあるので、急ぐ場合は窓口に直接相談するとよいでしょう。

再就職手当や就業手当などは、それぞれの申請期限を過ぎても2年間までなら遡って申請が可能です。

一方、いわゆる失業保険(失業手当)と呼ばれる基本手当に限っては、申請期限までに手続きを済ませる必要があり、受給期間は離職日の翌日から1年間と決まっています。この期間を過ぎると、支給を受けられなくなってしまうので注意しましょう。

雇用保険の加入期間は転職してもリセットされず、通算の期間で考えられます。ただし、空白期間が1年以上ある場合や、失業保険(失業手当)を受給した場合は、前職までの加入期間は算定対象に入りません。失業保険(失業手当)の受給を考えている人は、給付条件や仕組みをきちんと理解しておきましょう。

今現在、転職を検討中なら、マイナビスカウティングをぜひご活用ください。マイナビスカウティングは、ハイクラス求人専門のスカウト型転職サービスです。厳しい審査をクリアしたコンサルタントが、あなたの理想にぴったり合う求人を紹介します。

マイナビスカウティング編集部

年収600万円からの転職サービス「マイナビスカウティング」の運営をしています。「今よりいい働き方を。今よりいい待遇で。」理想の生き方を叶えるためにより良い働き方を求める人に向けて、正確な情報提供に務めてまいります。