特集

特集

中間管理職は、組織の要として多くの期待と責任を背負いながら、日々さまざまなストレスに直面しています。上司と部下の間で板挟みになり、時代の変化や働き方の多様化にも対応しなければならず、心身の負担を感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、調査データやメンタルヘルスの専門家の知見をもとに、中間管理職が抱えるストレスの原因とその対処法を詳しく解説します。これから管理職を目指す方にも役立つ内容です。

【関連記事】「管理職の転職はなぜ難しい?専門家が教える転職成功ポイント」

【関連記事】「管理職とは何か? 一般社員や役職者との違い、役割と仕事内容」

| 【監修者】相場 聖

心理の専門家、組織活性化コンサルタント |

Contents

中間管理職は、経営層と現場スタッフの橋渡し役として、組織に欠かせない存在です。

上層部の方針や目標を現場に伝え、現場の声や課題を経営層に届ける役割を担います。また、部下の育成やチームのモチベーション管理、業務の進捗管理など、多岐にわたる責任が求められます。

こうした中で、双方からの期待やプレッシャーを受けやすく、ストレスを感じやすい立場でもあります。

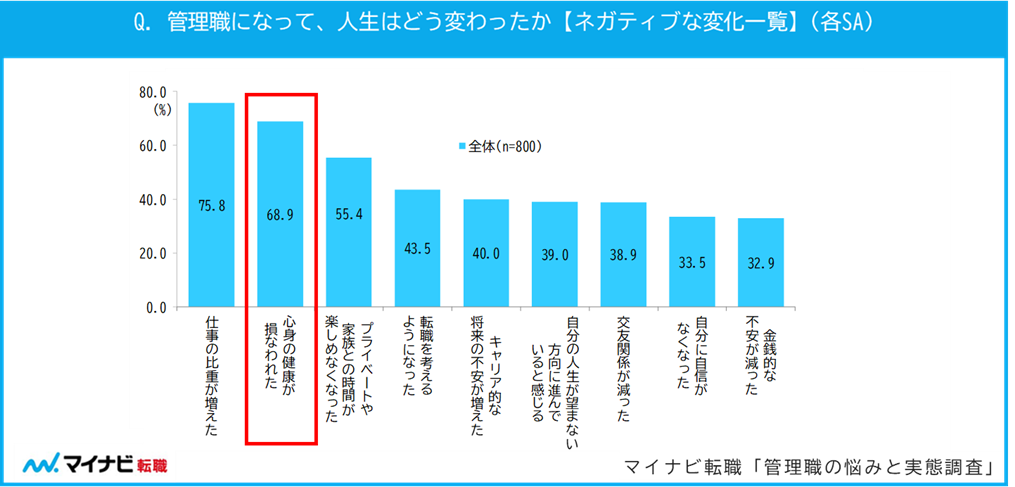

実際に、マイナビ転職の調査では、「管理職になって心身の健康が損なわれた人は約7割」というデータもあり、大変さを感じている方が少なくないようです。

【出典】「管理職になって良かった」と感じている人は約6割。一方で、管理職になって心身の健康が損なわれた人は約7割。|マイナビ転職 キャリアトレンド研究所

【関連記事】「働き方改革から半年。管理職は「プライベートが充実」、リーダークラスは「仕事の負担増」と効果が二極化|マイナビ転職 キャリアトレンド研究所

中間管理職のストレス要因として、特に多く見られるのが、「上司と部下の板挟み」になることで心身をすり減らしてしまう、いわゆる「サンドイッチ症候群」です。

上層部からは成果の要求や経営方針の浸透を求められ、現場の部下からは日々の不満や要望が次々と寄せられます。この両者の間に立ち、調整や橋渡しの役割を担うことに、強いプレッシャーや難しさを感じる管理職が少なくはないのです。

物理的な仕事量の多さも、中間管理職のストレス要因の一つです。

多くの中間管理職は「プレイングマネジャー」として、自ら業務を抱えつつマネジメントも担っており、二重の負担による仕事量の増加からストレスを感じるケースが増えています。

また、限られた人員の中で、管理職に権限が集中していることも、業務量増加に影響しているのではないでしょうか。

「キャリアや将来に対する不安」も大きなストレス要因の一つです。

終身雇用制度の崩壊や、企業による長期的な雇用保障が期待できなくなった今、「会社に居続ければ安心」という価値観はすでに過去のものとなりつつあります。

それによって、「自分はこれからどうなっていくのか」といった漠然とした不安を抱くようになり、その不確実性が心の重荷となって、ストレスを感じるケースは少なくはありません。

また、仕事の中で成長実感が得られなかったり、自分の強みが活かされていないと感じたりすると、それがそのままストレスや不安につながってしまうケースもあります。「今の自分がこの職場でどれだけ価値を発揮できているのか」という、より現実的で切実な悩みが、心の負担へとつながっていくのです。

こうした傾向は、中間管理職層において特に顕著です。

中間管理職のコア世代である30代から40代の人材は、ちょうどキャリアの分岐点に立っています。その自覚がある種のプレッシャーとなり、将来への不安と現在の手応えとの乖離、その両方がストレスとして重くのしかかってくるのです。

【専門家からひとこと】 |

| 相場先生:中間管理職の方からは、上司と部下の板挟みで悩む声が最も多く聞かれます。特にリモートワークが増えたことで、コミュニケーションの時間や機会が減り、物理的にも心理的にも距離を感じやすくなっています。 |

【関連記事】「サザエさん、昇進、燃え尽き…… まだまだある心のトラブル|「メンタルタフネス」で転職に克つ!」

管理職のストレスは、時代の変化とも大きく関係しています。かつては”飲みニケーション”など非公式な場での交流も盛んで、上司と部下が腹を割って話す機会が比較的多く存在していました。

しかし現在では、そうした慣習は時代遅れなものとして敬遠される傾向が強まり、プライベートと仕事の線引きがより明確に求められるようになりました。

更に、コロナ禍によるリモートワークの普及がそれに追い打ちをかけ、物理的な距離が広がったことで対面でのやりとりが減少。その結果、人間関係を築く機会が減り、管理職が部下の本音をつかみにくくなっているという構造が生まれています。

パンデミックが始まった当初、メンタル不調や休職が急増したのは主に20代の若手社員でした。理由としては、コミュニケーション機会の激減、上司や同僚との距離感の取りにくさ、閉塞感や孤独感の増大などが主な要因として挙げられます。

これに対して、コロナ禍が落ち着いたタイミングで、今度は中間管理職層にメンタル不調を訴える方が増え始めました。

以前は出社が前提でしたが、コロナ以降は出社とリモートが混在するハイブリッド勤務体制も増え、マネジメントのやり方も大きく変えざるを得なくなりました。中間管理職たちは、こうした働き方の変化の中で、従来のやり方が通用しない場面に直面することになります。

これは単なる業務量の増加にとどまらず、マネジメント手法そのものの見直しを迫られるという点で、非常に大きな精神的負荷を伴うものでした。

【専門家からひとこと】 |

| 相場先生:実際に私は、管理職の方がメンタル不調によって体調を崩し、休職に至るケースも見てきましたし、単なる一時的な休みではなく、医師の診断を経て正式な休職措置が取られるほど深刻なケースも見てきました。現時点では「激増」と言えるほどのものではありませんが、こうした深刻なケースは明らかに増加傾向にあることは確かです。 |

【関連記事】「【転職を考える前に読む】新人、中堅、マネジャーなど社会人年数別・仕事ストレス要因と解決方法|転職実用辞典「キャリペディア」」

中間管理職はストレスを受けやすい立場ではありますが、メンタル不調に繋がってしまわないように、日ごろからのセルフケアが大切です。

ここでは、今すぐ始められる、中間管理職の方々におすすめのセルフケアをご紹介します。

中間管理職のストレス対策として、「リフレーミング思考」が有効です。

リフレーミング思考とは、同じ出来事でも見方や意味づけを変えることで、ネガティブな感情を和らげたり、新たな気づきを得たりする方法です。

このような思考のトレーニングは、積み重ねが大切です。日常的にトレーニングすることで、ストレスへの対応力を身に着けていきましょう。

【専門家からひとこと】 |

| 相場先生:一日の終わりに、今日あったネガティブな出来事を書き出してみてください。そして『もし違う角度で捉えるとしたら?』『この経験から何を学べた?』と自分に問いかけてみましょう。事実は変えられませんが、経験として自分の成長につなげることができます。 |

「自己認識」を高めることも、自分らしく、前向きに働くために効果的な手法です。自己認識とは、自分が何に価値を置き、何を大事にし、何を優先したいと思っているのかを明確にすることです。

たとえば、仕事に悩んでいる場合は「自分にとって仕事とは何か」「どんな価値基準でその仕事に向き合っているのか」といったことを、書き出したり言語化したりして視覚化してみましょう。

それによって、自分の価値観と現在の状況との“ズレ”が明確になり、ストレスの原因を客観的に捉えることができます。自然と進むべき道が明確になってくるはずです。

【専門家からひとこと】 |

| 相場先生:最近は、管理職になりたがらない方も増えています。キャリアアップか専門職か、選択肢が多様化している時代です。まずは『自分にとって仕事で大切なことは何か』を書き出し、優先順位をつけてみることから始めてみてください。 |

今後管理職を目指す方の中には、「管理職ってストレスが多くて大変そう」「自分にはできるのだろうか」と不安に思っている方もいるかもしれません。

そんな方には、メンタルトレーニングの観点から言えば、「事前にさまざまなことをイメージしておくこと」も重要な予防策となります。

ここで言う「イメージ」とは、「ポジティブなイメージ」と「ネガティブなイメージ」の両方を含んでいます。

「ポジティブなイメージ」とは、たとえば「自分が管理職としてどう活躍していくのか」「どう成長していくのか」といった、成功のイメージや理想の状態のビジュアライズのことであり、モチベーションを高め、成長の方向性を定めるために有効です。

一方で「ネガティブなイメージ」とは、「管理職になったときにどんなトラブルや課題に見舞われる可能性があるか」「どんな難局に直面するか」といった想定のことで、これがとても重要な心構えとなります。

なぜならば、人間は想定外のトラブルにはとても弱く、突然予期せぬことが降りかかると大きなストレスを感じます。しかし、あらかじめ困難な状況を思い描いておけば、実際にそれが起こった際にも冷静に対処しやすくなり、想定内の出来事として、対応策や対処フローを考えておくこともできるようになります。

こういった準備は、特別な訓練や特別な環境がなくても、意識次第ですぐに始められます。現在、管理職として働いている方はもちろん、これから管理職を目指す方にとっても、いますぐ手軽に実践できるストレス予防法だと言えるでしょう。

まずは、無理のない範囲でできることから、一歩ずつ始めてみてはいかがでしょうか。その小さな一歩が、健やかな働き方への確かな土台となるはずです。

【関連記事】「【原因別の対処法】仕事がつらい…… と感じる状態から抜け出すための方法とは?|転職実用辞典「キャリペディア」」

ストレスによって、メンタル不調や体調を崩してしまう前に、「誰かに頼る」という選択肢を持っておくことも、非常に有効な予防策の一つです。

管理職は責任感が強いがために、「自分が相談する立場になる」という発想に至りにくい傾向があります。

しかし、どの立場であっても、他者に相談することは非常に有効かつ自然な行動であり、比較的実践しやすい自己ケアの一つだと言えるでしょう。

もし「自分が辛い状況にある」ということを誰かに打ち明けることに抵抗がある場合は、「自分の部下へのマネジメントが適切かどうか」などといった、別の切り口で相談を始めるのも良いでしょう。こうした間接的なアプローチでも、専門家の支援につながる第一歩となります。

近年では、EAP(従業員支援プログラム)のように、社外の専門家と相談できる仕組みを導入する企業も増えています。もし、自分の勤務先にこうした制度があるなら、積極的に活用すべきです。特に、社内では相談しづらいと感じる人にとって、外部に安心して話せる場があるだけで、心の負担はかなり軽減されるはずです。

このように、相談は、「悩みを整理するプロセスの始まり」として捉え、そこにハードルを感じる必要はまったくありません。たとえ明確な悩みがなくても、「なんとなくもやもやする」など、誰かに相談することは決して悪いことではなく、むしろ対話を通じて自分の状態を把握・理解することにつながります。

また、キャリアに関する悩みであれば、転職エージェントのキャリアアドバイザーに相談するのも一つの手です。まだ実際に転職を決意していない段階でも、自分の経歴や仕事への価値観をあらためて考えるきっかけになり、転職市場や他の会社の情報を知ることで、自分を客観的に見ることができるかもしれません。

【専門家からひとこと】 |

| 相場先生:責任感が強い管理職ほど、悩みを一人で抱えがちです。ですが、もやもやした気持ちやストレスの原因がはっきりしないときこそ、誰かに話してみることが大切です。相談することで、自分の気持ちや課題が整理されることも多いですよ。 |

中間管理職として働く中で、「最近疲れやすくなった」「体調に変化を感じる」といった身体のサインや、周囲の人の働き方を見て自分のキャリアを考え直す機会があるかもしれません。

こうしたきっかけは、今後の働き方やキャリアを見つめ直す大切なタイミングです。

人は「変化」に対してストレスを感じやすいため、何か新しい変化やアクションを起こす場合は、いきなり大きく環境を変えるのではなく、まずは日々の業務や生活の中で「小さなことから変えてみる」ことがポイントです。

例えば、仕事の進め方を少し工夫してみたり、休憩の取り方を見直してみたりと、スモールステップで行動を変えることから始めてみましょう。それでもストレスが解消されない場合は、思い切って働き方や職場環境を大きく変える選択肢を視野に入れてもいいかもしれません。

キャリアを考えるうえで大切なのは、「好きな仕事に就くこと」だけではありません。

自分に向いている仕事や、やりがい・働きがいを感じられる場面、能力が生かせている瞬間に目を向けることで、困難やストレスに直面したときにも前向きに立ち直る力「レジリエンス」を高めることができます。

【専門家からひとこと】 |

| 相場先生:たとえ小さなことでも、「自分ができていること」や「誰かの役に立っている実感」を積み重ねることで、自己効力感や貢献感覚が高まり、ワークエンゲージメントの向上やストレス対策につながります。 |

相場先生:まずは、コミュニケーションの機会を意識的に増やすことが大切です。リモートワークで物理的な距離ができている今こそ、1on1やちょっとした声かけを意識してみてください。また、すべてを一人で解決しようとせず、周囲のサポートも活用しましょう。

相場先生:プレイヤーとマネジメントの両立は本当に大変です。まずは、できること・できないことを整理し、優先順位をつけてみましょう。小さな成功体験を積み重ねることで、自己効力感ややりがいを感じやすくなります。

相場先生:悩みがはっきりしない場合でも、『なんとなくもやもやしている』という気持ちをそのまま伝えてみてください。話すことで、自分の気持ちが整理され、ストレスの原因が見えてくることも多いです。

相場先生:環境の変化は誰にとっても大きなストレス要因です。特に管理職の方は責任感が強く、『周囲に迷惑をかけていないか』と自分を責めてしまいがちです。

まずは、自分だけで抱え込まず、困っていることや不安な気持ちを周囲に伝えることが大切です。管理職側からSOSを出すことで、周囲もサポートしやすくなります。

また、日常的にコミュニケーションをとり、自己開示できる関係性を築いておくことが、いざというときの助けになります。

【関連記事】「管理職より現場で働きたい!という転職理由はおかしいでしょうか?|転職Q&A」

中間管理職は、時代の変化と共に役割が複雑化し、かつてないほど大きなストレスにさらされています。しかし、セルフケアや相談といった日々の小さな一歩=スモールステップを積み重ねることで、心身の負担を軽減し、自分らしい働き方を築くことができます。

まずは無理のない範囲でできることから始め、必要に応じて転職など新たな選択肢を検討するのも一つの方法です。自分の心の声に耳を傾け、柔軟に行動することが、これからの管理職に求められる大切な力となるでしょう。

【関連記事】「「管理職にはなりたくない」はわがまま?キャリアのプロ&お金のプロに聞く“30代の選択”」

【関連記事】「出世したくない割合と理由を各年代ごとにアンケート」

相場 聖

心理の専門家、組織活性化コンサルタント

株式会社ヒューマンエナジー、株式会社メンタルグロウ 代表取締役

さまざまな企業や自治体・官公庁・医療法人などに対して、メンタルヘルス対策やハラスメント対策などのコンサルティングや教育研修を手掛けています。

主な著書に、『ビジネスパーソンのための折れないメンタルのつくり方』『[図解] 結果を出す人がやっている ストレスを味方につける方法!』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)などがあります。